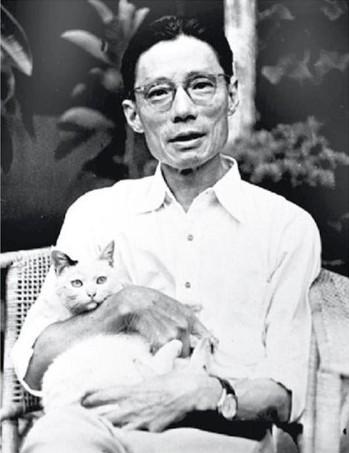

夏衍

1949年春,中共香港工委书记夏衍受命回到北平,准备参与上海的接管工作。9月,夏衍从上海出发,赴北平出席中国人民政治协商会议第一届全体会议,并参加开国大典,10月中旬返回上海。其间,夏衍每天都写日记,其中包含了参加新政协会议及出席开国大典的活动记录和部分会议笔记。这些带有温度的私人记录,为后人留下了翔实的历史资料。

从上海到北平

1949年5月16日,潘汉年、夏衍等人乘火车经津浦线南下,走走停停,23日傍晚到江苏丹阳,见到了陈毅。上海解放后,夏衍随部队进入上海,被任命为上海军管会文化教育管理委员会副主任,接管上海文教事业。不久,他还担任了华东军政委员会委员、上海市委常委兼宣传部部长、上海市文化局局长等重要职务。

9月5日傍晚,夏衍启程去北平参加中国人民政治协商会议第一届全体会议。他在日记中写道:“下午7时,自上海北站启行。同行者‘501’、刘晓、张登(沙文汉)、陆璀、汤桂芬等二十人。‘501’健谈,至12时方睡,2时抵南京。寓前伪满大使馆。”日记中的“501”即陈毅,这是他在部队中的代号。

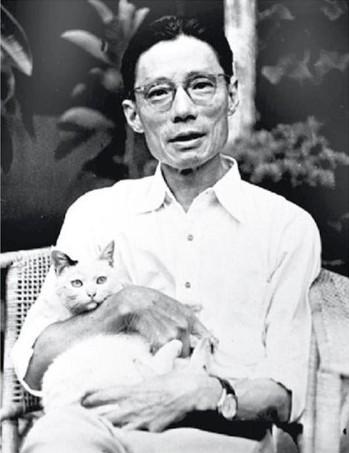

9月8日下午2时半抵北平,“寓六国饭店306号。当晚阿咪来,壮健可喜”。“阿咪”即夏衍的女儿沈宁,夏衍于1930年与蔡淑馨在上海结婚,生了女儿沈宁和儿子沈旦华。因夏衍爱猫,两个孩子的小名就叫大咪与小咪,沈宁更是被亲友们称作“阿咪”。沈宁在香港时与廖承志外甥李湄(廖梦醒与李少石女儿)同在培侨中学读书,亲如姊妹。1949年5月中旬,夏衍从北平南下时将她寄托在廖家,“生活、上学等等,一切都请‘肥仔’(指廖承志)全权处理”。父女分别几个月后又在北平重逢,非常高兴,夏衍专门在日记中记了一笔。

一派开国气象

夏衍在大革命低潮时期加入中国共产党,长期在沪上从事左翼文化运动,1949年后以胜利者身份进入上海,不久便到北平参加新政协会议。此间夏衍的心情无疑是兴奋的,他在《懒寻旧梦录》中满怀豪情地写道:“这正是北方天高气爽的季节,‘时维九月,序属三秋’,‘胜友如云,高朋满座’,真是一派开国气象。”

到北平第二天,夏衍等人便到中南海讨论《共同纲领》。此后又开会或分组讨论,夏衍在日记中多次提及,9月13日,“(晚上)8时半恩来报告人民政协组织、性能及《共同纲领》”;14日,“下午在六国饭店大礼堂讨论《共同纲领》最后一次改稿。由邓初民报告”;17日,“上午华东区代表开小组会,讨论《共同纲领》”。

9月15日午后,夏衍“在华文学校午餐后,即与周扬、丁瓒同车赴中南海”开会。周恩来首先作报告,主要讲了政协的组成等内容,“为什么如此组成?为了更广的与更深的团结”;随后刘少奇讲话,主要讲了统一战线问题,夏衍在日记中记录:“统一战线是我党总方针,必须执行,如不执行,不能胜利,即胜利了也不能巩固。我党必须吃苦在前,享福在后。人家为国家人民做事是有条件的,我们为人民服务是无条件的。党员与非党员之分即在于此。”

新政协会议于9月21日傍晚在中南海怀仁堂开幕,大会原定7时开始,参加会议的代表6时左右到达会场。会议现场布置得庄严肃穆,主席台上方悬挂着孙中山及毛泽东像。周恩来首先报告会议筹备经过,选出主席团89人,林伯渠为秘书长,齐燕铭等为副秘书长;会议由朱德主持,毛泽东宣布开幕并致开幕词,军乐队奏人民解放军进行曲,会场外鸣礼炮54响。夏衍当天的日记非常有意思,准确记录了毛泽东等人抵达会场及开会的具体时间:“6时到达怀仁堂。毛主席于6时53分到会。宋庆龄7时12分抵达,大会于7时14分开会。7时30分通过主席团名单。8时后雷雨,有雹,9时后转晴。”对于散会及离去的情形,夏衍没有提及,与会的另一位文化名人宋云彬则记述甚详:“因天曾下大雨之故,散会时有一部分汽车开至怀仁堂前,一时拥挤不堪,归来已12时矣。”

此后几天,除26日、28日大会休会外,夏衍每天都参加小组讨论会和全体会议,讨论了国旗、国徽、国都及纪年方案,审议通过了《共同纲领》及其他文件。夏衍还在日记中点评了部分代表的发言,文字鲜活有趣:“今日有18个主要单位的代表发言,刘伯承、粟裕的发言,最受到热烈欢迎。傅作义的话相当坦白,并暴露了他到绥远时蒋介石给他的电报,将他的复归绥远比喻为西安事变后的蒋匪的复归南京。这一段话引起了热烈的鼓掌。其次受欢迎的是自然科学工作者代表梁希的发言。”

9月30日下午2时半,赴中南海出席政协第八次会议,夏衍在日记中写道:“今天会议进展顺利……选举后,大会全体到天安门广场举行烈士纪念碑奠基典礼。重回大会后发表选举结果。”毛泽东当选为中央人民政府主席,朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗为副主席。会议通过了中国人民政治协商会议第一届全体会议宣言,庄严宣告“中国人民已经战胜了自己的敌人,改变了中国的面貌,建立了中华人民共和国”。

新中国诞生

1949年10月1日,首都几十万军民在天安门广场隆重集会,举行开国大典,夏衍记下了这欢乐时刻:

下午2时半到天安门城楼。一望之下,是一片红旗的海。这一场面,是先烈们用鲜红的血换取得来的……休息室中,恩来同志对我和丁玲说:“你们得描写这个场面。”但不约而同地回答:“语言太不够,太无力了。”

开国大典后,夏衍忙得不可开交。10月2日上午,他以主席团成员身份到中南海怀仁堂参加保卫和平大会;第二天继续开会,“当选中国保卫和平委员会委员”。在这次会议上,“朱总司令宣布苏联承认我中央政府,全场沸腾”;5日参加中苏友协成立大会;6日出席周恩来召集的统战座谈会;7日到中南海春藕斋开会,“刘少奇、周恩来作报告”。

为庆祝中华人民共和国成立,苏联派来了以著名作家法捷耶夫为首的友好代表团,法捷耶夫是长篇小说《毁灭》和《青年禁卫军》的作者,在中国知名度极高。刘少奇指名夏衍陪同代表团到上海参访,他郑重地对夏衍说:“新中国成立,苏联派来了第一个友好代表团,团长法捷耶夫又是一个著名的大作家,所以我们接待这个代表团的工作,只准搞好,不准出一点差错。”

在京期间,夏衍还见到了许多多年未见的老朋友,也结识了不少志同道合的新朋友。进京第二天,夏衍就去看望了郭沫若、茅盾和周扬。夏衍与郭沫若是几十年的老相识了,1923年春天,在日本留学的夏衍和同学一起到福冈拜访郭沫若。到了郭家,夏衍自报家门说明来意,郭沫若夫妇热情接待了他们。夏衍在回忆录中这样写道:“还邀我们在他家里吃了午饭,当时谈了些什么,已经记不清楚了,现在还有一个印象是他非常豪爽,而他夫人则漂亮而温厚。”当时郭沫若和夏衍都没有想到,这次短暂的会面为他们后来一生交谊埋下了伏笔。

郭沫若还将明史专家吴晗介绍给夏衍,夏衍对吴晗的博闻强记深感钦佩,来往几次后便成了很好的朋友。夏衍通过周恩来认识了建筑学家梁思成,梁思成是国徽设计者之一,在讨论国徽的会议上,周恩来介绍他们相识。夏衍早就知道梁思成是一位著名建筑家,但没料到他对古典文学和古代建筑有这么渊博的知识和真挚的感情。

开会工作之余,夏衍还忙里偷闲,与文化、新闻、艺术界的朋友们频繁接触,了解他们的想法和行业动态。9月12日,“与陈鲤庭、白杨、咪等游北海,下午在华文学校与楚生、东山等谈电影工作”;17日,“正午在东影办事处吃饭,与牧之、于伶、敬之谈上海电影工作”;18日,“饭后与荒煤、白羽、绿汀游东安市场”;21日,“归已11时半。金山、瑞芳来谈”;24日,“上午到华文学校讨论上海电影工作,参加者周扬、牧之、于伶、敬之、翰笙”;25日,“张庚来谈,已十四年不见矣”;28日,“上午与敬文、苗娃(黄苗子)等游颐和园”;10月2日,“下午休息后与浅与、亦代、苗娃等到北海小坐,后至‘烤牛羊肉苑’吃烤牛肉”;6日,“下午3时访吴性栽、费穆。陈铭德家便饭”;7日,“中午与陈铭德谈《新民报》事”;8日,“10时与承志、李强会商广播工作”;9日,“上午访吴性栽,谈上海电影工作。即与祖光等同去看高集病,因过时未能见”。

10月11日,夏衍离京南下,“2时由北京饭店出发到车站,大咪、囡囡同行。与法捷耶夫代表团同行”;12日,“过济南”;13日,“过徐州,深夜渡江”;14日,“抵上海”。

夏衍的北行日记至此便告一段落。

(王 凯)